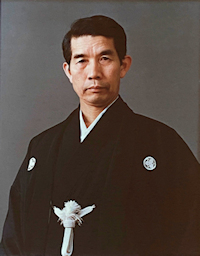

故 井上祐助先生を偲んで

(精妙で深遠なる技と精錬な精神性の伝承者)

我々にとって掛け替えのない恩師である井上祐助先生が逝去され、大いなる喪失感の内に立ち竦み茫然自失の日々

を過ごしている無為なる私達で御座います。

思い起こせば、井上先生が堀川幸道先生の遺言で幸道会の後継者の指名を受け、以来 井上先生は長きに渡り

大東流合気柔術幸道会の会長として大東流の精妙なる技と高邁なる精神性の伝承に御尽力されました。その間私達は、

井上先生から様々なお教えとご指導を賜る事が出来たのは幸甚の極みで御座いました。

井上先生は伝統のある大東流の優れた継承者として、実に俊敏で切れのある術技で我々を魅了いたしました。又、

井上先生は精錬な人格者であり我々の人生の師と言える存在でした。そのような素晴らしい井上先生に出会える事が

出来た私共は誠に幸せで御座いました。

振り返って見ますと、大東流の歴史を背負っていた井上先生の歩みは、まるで一代絵巻物のような武道人生であっ

たと言えるのではないでしょうか。

先生は昭和7年(1932年)5月10日生(武田惣角先生の門弟であった)井上祐治先生の次男として、紋別郡遠軽町に

てお生まれになりました。そして、7歳の時に大東流中興の祖の武田惣角先生と遠軽の実家で直接お会いになっていま

す。その出会いが縁因となったのでしょうか、14歳の時にお父様から大東流の手ほどきを受けはじめ、昭和38年

(1963年)堀川幸道先生に入門され、昭和52年(1977年)幸道会第1号として師範に列せられました。そして、昭和55年

(1980年)10月29日幸道会創設者、名人堀川幸道氏の死去にともない、幸道会の後継者となられた訳ですが。北の

大地での大東流合気柔術、興隆期の熱流の時代を生きてこられた希有な存在でありました。

その大東流の歴史は、北辺の港町湧別に於いて、大東流普及のキーパーソンになられた堀川泰宗先生と「大東流

中興の祖」武田惣角先生との運命的な出会で始まりました。その堀川家と同じ屋根の下で薬局を営んでいたのが井

上祐助先生の祖父の井上祐之介さんでした。ここから井上祐助先生と大東流の深い関係が始まった訳ですが、加え

てその近所に、佐川子之吉先生のお宅があり、大正2年の湧別に訪れた武田惣角先生は、堀川泰宗先生、佐川子之吉

先生たちに大東流の指導を始められました。大東流の興隆期の基礎を作る事となった訳です。その後、堀川幸道先

生は大正3年に武田惣角先生に入門し、佐川幸義先生も同じ頃に大東流の修行を始められたと言われております。

大正4年には吉田幸太郎先生の紹介で植芝盛平先生が武田惣角先生と遠軽で出逢い、大東流の教えを受ける事になり

ました。兎に角、その時代の子弟の第一期、第二期の時代に武田惣角先生から指導をうけた門弟達の中に、特に優

秀な武術家が多いのは歴史的な力が働いていたように思えます。因みに、大正8年に武田惣角先生が白滝村に転居

され、指導の中心が湧別から遠軽へ移り、当時、武田惣角先生から大東流の指導を受けていた井上祐助先生のお父

様の井上祐治先生が、武田惣角先生から刃金で鍛造されたステッキを授かり、その歴史的ステッキを井上祐助先生

が譲り受けたという訳です。強い縁のなせる技です。また、堀川幸道先生、佐川幸義先生と井上祐治先生は幼馴染

みだったそうで、そのような境遇に育たれた井上先生ですから、大東流の修行にも一層励まれ研鑚された事と思い

ます。実に、大東流の聖地ともいえる北の大地に慄然と立ち構える井上祐助先生の姿が見えるような気がいたします。

この様に井上祐助先生は、生きた教本のように奥深い武道人生を歩まれた方でありましたから、逸話・思い

出話には枚挙のいとまもありません。

中でも1992年10月、日本武道館で開催された武田惣角先生50年祭での衆目を釘付けにした井上先生の演武の事は

忘れられない事柄の一つです。記念演武会も半ば頃、武田惣角先生と子弟関係でもあった望月稔先生が来賓席から

「返し技が効くような武術は本当の武術ではない」と提言があり、実例として彼の弟子達に返し技の連続演武をさ

せた後で、幸道会の井上先生の登壇となったのですが、演武が始まると井上先生の速く鋭い技に、さすがの望月先

生も身を乗り出し見入っていました。その後の望月先生の苦言も沙汰止みとなりましたが、見たこともない技だっ

たのでしょうか、会場は一瞬シーンとなり、精妙なる技への驚き故か拍手も一瞬の間があり遅れ気味の反応で、如

何に幸道会の井上先生が観衆を魅了したか窺える出来事でした。誠に大東流に幸道会ここにあり、と世に示したこ

の一幕を忘れることができません。その演武会の後に開催されたレセプションでは井上先生はすっかり注目の人に

なっていました。次々と面談を求めてくる合気武道界の重鎮方(合気会の植芝吉祥丸先生、琢磨会の森恕先生等々)

との挨拶シーンと賛辞の言葉は思い出深いものでありました。

また、先生は大東流の歴史の研究にも熱心で幾度となく、大東流の歴史講義などもしていただきました。中でも

大東流開祖新羅三郎源義光のルーツを訪ねて2度も韓国の慶州の墓跡を巡り、源の名のついたお墓を発見したこと

など実に興味深い講話をしていただきました。また、京都大覚寺で撮影した「白拍子の舞」を井上先生に見ていた

だいたところ「これは百済の舞だよ」と即答された見識の深さの事も思い出されます。井上先生には大東流の発展

・変転の歴史を地政学的観点も含め総合的に考察され、様々な逸話を挟みながら内容の濃い講義をしていただきま

した。このような武術家であり大東流史の研究家でもあった素晴らししい先生を失い、もう井上先生のお話を聞け

ないかと思うと残念で、惜しまれてなりません。

井上先生は大会などで時折、武田惣角先生由来の「六方の型」の披露をされましたが、武術に裏打ちされた慄然

としたスキのない演武の艶やかで清々しさに感嘆したものです。また、井上先生は「謡曲」が趣味との事でしたが、

万事控えめな先生は公衆の面前では披露した事がありませんでした、一度は聞いてみたかったと、今となれば悔や

まれます。そのように、井上祐助先生は武術家然とした姿勢と共に、知的で聡明な方でした。また、真なる人格者

であり精神性が高く、諌めることはあっても、叱ることのない温厚で実直な人柄でした。謙虚で心優しい先生の姿

が今でも目蓋に浮かびます。

井上祐助先生は、西暦2000年に幸道会50年祭を盛大に開催指導され幸道会の一ページを画し隆盛を極めておられ

ます。その時の先生の印象深い訓示に「時代が変わり、人が変わろうとも、武道を修める人、これを指導する人も

その本質を悟り、末永くこの道を歩み続ける事のできる武道家になりたいものであります。武道を学び続けると云

うことは、誠に厳しく忍耐と努力が必要であります。己の心を修め、おごる事なく修練を重ね、人格形成に向かっ

て今後も修行を続け、やがて次の時代を担う青少年に継承して、幸道会の前進に寄与したいと願うものであります。」

と仰っていました。幸道会の思想ともいうべき金言を忘れぬように、我が心に幸道会の精神的規範として留め置き

たいと思います。

歴史と伝統に培われてきた世界的に希有なる文化遺産ともいえる大東流合気柔術に於いて、その手技の数の豊富

さ、加えてその技の精緻さ奥行きの深さが故に、魅力的でありながらも、その修得には長い道程が必要であります。

また、それは多様なる術理の体系に彩られた技法群であるのみならず、単なる武術を越えた、より精神修養に直結

した深遠さを、その技の修得過程に構造的に内包しています。合気柔術の修練のある局面に於いては、必然的に自

己と他者の一体化という関係を問われますが、いわゆる<自己の中の他者性の目覚め>無くしてその技の内奥には

至れません。他方、大東流の膨大なる手技は、<多様性とその調和>という命題を我々に投げかけています。しか

ように、大東流合気柔術の修行においては、これらの二項対立的なるものの超克が重要となってきます。また、邪

心を持つことによって技は鈍化しますし、慢心によって技の深化は止まります。誠に大東流合気柔術の技は、自然

の摂理の体系と連なっている事に、驚嘆するばかりです。己の心を納め、おごることなく心と技を、人格形成に向

かって切磋琢磨する事が肝要と思われます。

このような井上祐助先生の意志に叶うように、今後も一層修練に励み、先生の歩まれた道を微力ながら歩みたい

と思います。